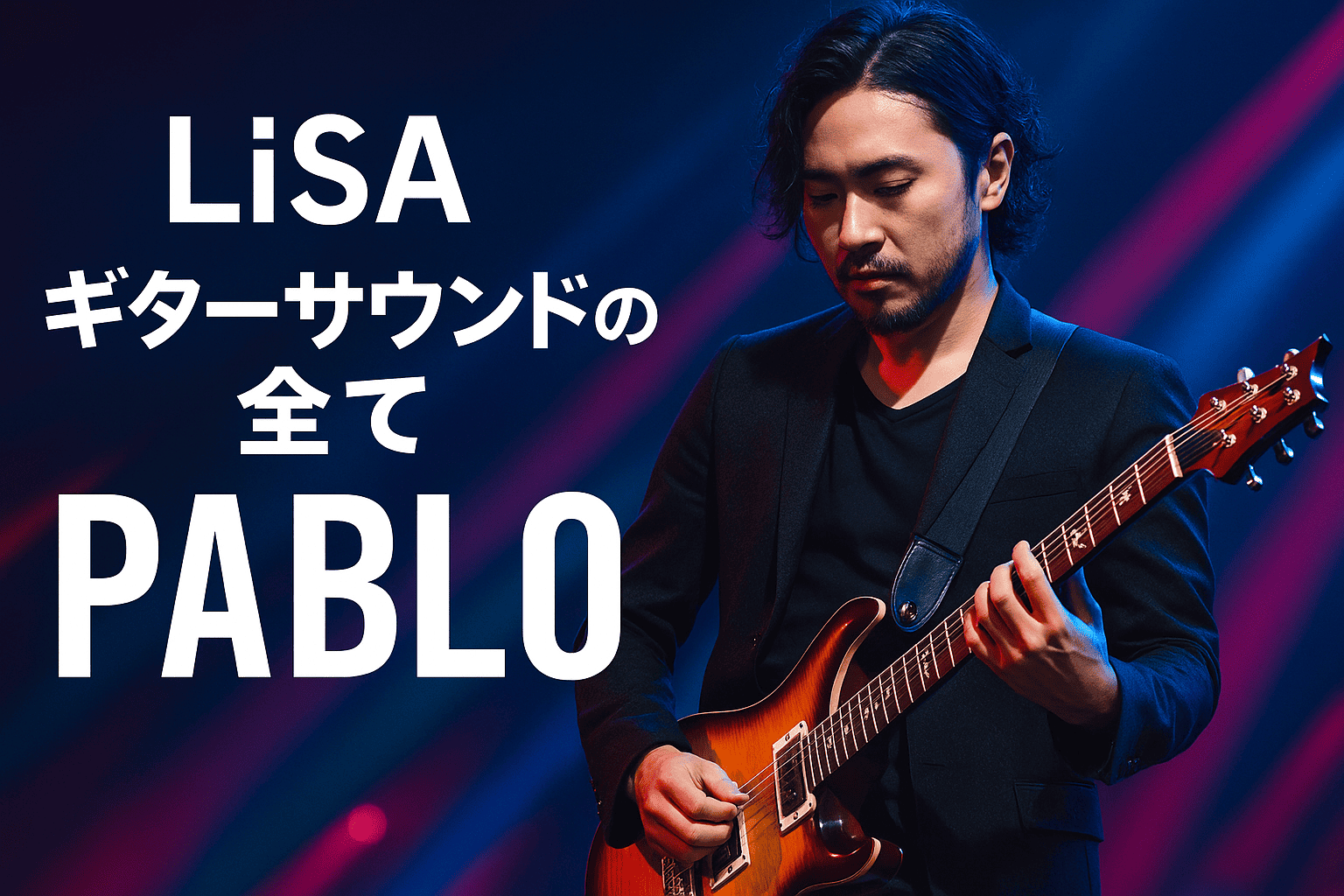

始めに【LiSA・PABLO】

LiSAの代表曲「紅蓮華」をはじめ、PABLOさんのギタープレイには一貫した「説得力」があります。単に激しいラウドなサウンドというだけではなく、繊細なアレンジと深い音楽的背景に支えられた音作りが最大の特徴です。Pay money To my Painで築き上げたラウドロックのスピリットと、LiSAというポップアーティストの世界観を融合させたギターワークは、現代邦ロック・J-POPの中でも稀有な存在と言えるでしょう。

代表曲「紅蓮華」では、ドロップCチューニングの超低音リフ、ハウリングや不協和音といった飛び道具的な手法、そしてシンプルなストロークによる「白玉」のバッキングなど、音色とアレンジが密接に結びついたサウンドが展開されます。ギターの音そのものがLiSAのボーカルの抑揚やメロディラインと会話するように設計されているのです。

またPABLOさんは、感性を最重視したアプローチを語っており、「頭ではなく感性をどこまで引き出せるか」が彼の音作りの根幹。自身のプレイを「製品ではなく芸術」と捉える姿勢も特徴的で、徹底したこだわりが音そのものに宿っていると言えるでしょう。ギター機材、アンプ、エフェクトの一つひとつにまで、明確な意図とセンスが込められているのが彼の真骨頂です。

そんなPABLOさんのサウンドに迫ることで、ギターで何を表現するか、どこまで想いを込められるかという深淵に触れることができます。本記事では「紅蓮華」の徹底解説をベースに、PABLOさんの実際の使用機材とサウンドメイクの哲学を紐解きながら、その再現方法を探っていきます。

使用アンプ一覧と特徴【LiSA・PABLO】

PABLOさんのサウンド作りにおいて、アンプの選定は極めて重要な役割を果たしています。特に「紅蓮華」のような楽曲では、エフェクトを挟まず、アンプ直で作り上げたトーンが曲全体の骨格を形作っており、そのこだわりは尋常ではありません。

最も重要なアンプが「Marshall JVM410H(Communeモディファイ)」です。これは通常のJVM410Hを日本のモディファイブランド「Commune」が徹底的にカスタマイズしたもので、PABLOさんは2013年頃からこのアンプをライブ・レコーディング両方で愛用。最大の特徴は「スーパー・レゾナンス」回路によって、ドロップCのような超低域にも対応できる明瞭な重低音が得られる点です。歪みの質感も非常に密度が高く、アタックに対するレスポンスも抜群。フルテンで鳴らすことで、「紅蓮華」サビの白玉コードにもサステインと空間の広がりがしっかり出せます。

そのほか、クラシックなブリティッシュサウンドを持つ「HIWATT Custom Hiwatt 50」も使用。こちらは無骨で直線的な出音が特徴で、クリーン〜クランチのレンジで独特のパワー感を生み出すのに重宝されています。また、ダイナミックなクランチトーンを必要とするフレーズでは「MATCHLESS DC-30」も併用しており、こちらはピッキングニュアンスに繊細に反応する、音楽的なニュアンス重視のアンプとして機能しています。

これらのアンプに共通するのは、「ギターと指の表情を最大限活かす」という思想です。PABLOさんはディストーションをペダルで足すのではなく、アンプ自体の歪みで勝負するスタイル。これは、Pay money To my Pain時代から一貫している哲学であり、音楽の核がどこにあるかを示す好例と言えるでしょう。

使用ギターの種類と特徴【LiSA・PABLO】

PABLOさんのサウンドの中核を担うのが、その個性豊かなギター群です。LiSA名義での「紅蓮華」では、彼の象徴ともいえるdragonfly製のギターが中心となっていますが、Pay money To my Pain時代から一貫して、ギター選びにおいて“音の個性”を重視している姿勢が見られます。

メインギターとして登場するのが、dragonflyのカスタムモデル「MAROON666」。これはPABLOさんの完全オーダーモデルで、名前の通りスケールは666mmのロングスケール。6弦をCまで下げるドロップCチューニングでも張りが保たれ、タイトなローエンドが得られます。セットネック仕様により中低域の密度感が強調され、さらにGibson製’57 Classicを搭載してヴィンテージテイストの歪みが得られる設計となっています。「紅蓮華」のリフや白玉コードの太さは、このギターなしでは実現し得ません。

その一方で、レギュラーチューニング用にはdragonfly PREMERO TOMを使用。このモデルはPABLOさん発案で製品化され、「シングルコイルとハムバッカーを共存させる」という哲学のもと、2ボリューム+1トーンの独自コントロールが備わっています。これにより、タイトなカッティングからエモーショナルなリードまで、1本でカバー可能です。

さらに、Paul Reed SmithのMark Tremonti SignatureやCustom 24も併用。前者はGibson製ハムバッカーへ換装されており、より中域に粘りのあるリードトーンが特徴です。Custom 24に関しては、24フレット仕様のため、LiSA楽曲のように音域の広い構成にも対応。プレイアビリティと音色のバランスが取れた万能機として重宝されています。

また、「2番Aメロのアルペジオ」など、ナチュラルな質感が必要なセクションではFender Telecasterを使用。J-ROCKらしい乾いたトーンが持ち味で、LiSAのボーカルとぶつからない絶妙なレンジ感が魅力です。さらにJazzmasterやStratocasterも場面に応じて活用されており、各ギターのキャラクターを熟知した選定が光ります。

このようにPABLOさんのギター選びは、単なる機材スペックの追求ではなく、楽曲の世界観や求められる“役割”に応じて最適なサウンドをデザインするもの。その柔軟さと緻密さが、LiSAの音楽に多彩な表情を与えています。

| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| MAROON666 | dragonfly | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ソリッド(ハムバッカー) | ドロップC対応。Gibson ’57 Classic搭載。紅蓮華でのメインギター。 |

| PREMERO TOM | dragonfly | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ハイブリッド(ハム+シングル) | シングルとハムの共存をテーマに開発されたPABLOシグネチャー。 |

| Mark Tremonti Signature | PRS | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ソリッド(ハムバッカー) | クロサワ別注カラー。Gibson製PUへ換装済み。 |

| Custom 24 | PRS | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ソリッド(ハムバッカー) | 24フレット仕様。音域の広さと操作性を両立。 |

| Telecaster | Fender | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ソリッド(シングル) | 2番Aメロのアルペジオなど、J-ROCKらしい乾いたトーンに最適。 |

| Jazzmaster | Fender | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ソリッド(シングル) | ブライトでワイドなトーン。カッティングや白玉系に使用。 |

| Stratocaster | Fender | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ソリッド(シングル) | 高汎用性モデル。楽曲により幅広く使用。 |

使用エフェクターとボード構成【LiSA・PABLO】

PABLOさんのエフェクトボードは、まさに音の「色彩パレット」とも言える多彩な構成になっています。彼のスタイルは「基本はアンプ直」でありつつも、必要に応じて飛び道具的なエフェクトや空間系を加えて、独自の音像を作り出しています。特にLiSAの楽曲では、重厚な歪みの中にも繊細な音の動きを感じさせるエフェクト使いが光ります。

歪み系では「ProCo Turbo RAT(1989年製)」や「Univox Super-Fuzz」が代表格。これらは90年代のグランジやインダストリアルにも通じる荒々しさを持ち、重低音を伴う分厚いリフには不可欠です。一方で「CULTモディファイのTS808」や「FUJIYAMA DRIVE」など、ナチュラルでレスポンシブなドライブペダルも好んで使用。アンプのキャラクターに絶妙な中域の膨らみを加えています。

さらに、「Z.Vex Distortron」や「Fuzz Factory」といった尖ったキャラクターのファズ系、「WMD Geiger Counter」に代表されるビットクラッシャーなど、異色系のペダルも導入。LiSAの楽曲に突如現れる異次元のようなトーンは、これらのエフェクターの存在あってこそ実現できるものです。

空間系エフェクトでは「MXR Carbon Copy」が定番中の定番。アナログディレイの持つ温かみと、音のまとまり感がPABLOさんのお気に入りポイントで、複数台所有しているほど。また、「weedモディファイのElectro-Harmonix Small Clone」は、適度な揺れ感でアルペジオやバッキングを彩ります。「Z.VEX Sonar」は、リズミカルなトレモロ効果を加えるのに最適なトリッキーなペダルです。

ワウやフィルター系では、「Jim Dunlop Cry Baby DB01(ダイムバッグモデル)」や「WMD Super Fatman」を使用。特にDB01は激しいワウ・トーンで存在感を放ち、曲のブレイクなどで劇的な演出に貢献しています。

このように、PABLOさんのボードは「必要最小限」ではなく、「必要最大限」の精神で構成されています。LiSAのポップスロックな世界観の中にラウドロック的な深みや異物感を差し込むことで、独自のサウンドレイヤーが構築されているのです。

| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Turbo RAT | ProCo | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ディストーション | 1989年製。ラウドなリフに最適な荒々しい歪み。 |

| Super-Fuzz | Univox | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ファズ | 濃厚な倍音と荒れた音色で、90sグランジに最適。 |

| The RAT | ProCo | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ディストーション | 1991年製リイシュー。中域が強く粘りのある歪み。 |

| FUJIYAMA DRIVE | Honda Sound Works | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | オーバードライブ | ブリティッシュ系の質感。アンプの補正にも有効。 |

| Geiger Counter | WMD | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ノイズ系エフェクター | 破壊的なビットクラッシュ系。飛び道具として使用。 |

| Cry Baby DB01 | Jim Dunlop | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ワウペダル | ダイムバッグ・ダレルモデル。存在感のあるワウ。 |

| Carbon Copy | MXR | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | ディレイ | 複数台所有。温かみとまとまりのあるアナログディレイ。 |

| Small Clone(weed mod) | Electro-Harmonix | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | コーラス | アルペジオやクリーンでの彩りに最適。 |

| Sonar | Z.VEX | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | トレモロ | リズミカルな変調効果。特にCメロなどに使用。 |

| Super Fatman | WMD | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | オートワウ・エンベロープフィルター | フィルター的効果で音に動きを加える特殊ペダル。 |

音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【LiSA・PABLO】

PABLOさんの音作りの核心は「アンプ直結」にあります。「紅蓮華」のようなハードかつ繊細な楽曲において、彼は歪み系ペダルに頼らず、アンプそのものの歪みとEQでサウンドを構築しています。特にJVM410H(Communeモディファイ)では、4チャンネルを駆使した細かいセッティングと、あえてのフルテン(すべてのノブを10)での使用が特徴です。

具体的には、「紅蓮華」のAメロ・Bメロでは、ミドル〜ロー寄りの設定で密閉感ある世界観を作り出しています。ゲインは控えめ、ミドルとローを強調することで、歌とのバランスを保ちつつ重心の低いサウンドに仕上げられています。一方でサビではフルテンに設定し、白玉コードでのサステインと空間的な広がりを演出。このセクションでのポイントは、ただ伸ばすのではなく、6弦すべてを鳴らし、開放弦を絡めて高域の煌びやかさを加えることです。

ミックス面では、PABLOさんが「LiSAの歌を際立たせるためにギターは引き算で成り立っている」と語るように、空間の作り方が巧みです。具体的には、ギターの帯域を2kHz〜4kHzあたりでカットしてボーカルのプレゼンス帯を避けつつ、400Hz〜800Hzのローミッドを強調することで、ロー感のある土台を形成しています。

また、サビ前のスラップやハウリングポイントでは、過剰なEQ処理を避け、ナチュラルな倍音感を活かす設計。特にハウリング部分は、2段階の音程が存在し、後半がLiSAさんの歌メロとユニゾンするように仕込まれており、ここはコンプレッサーで軽くサステインを整える程度の処理が施されています。

ディレイやモジュレーション系の空間系エフェクトはほとんど使われず、音像は基本的にセンターに集約。ただし、曲によってはテレキャスターやストラトを使い、左右に軽くパンを振ることでステレオ感を演出する手法も用いられています。これは特に2番のAメロやCメロなど、場面転換を演出するパートに多く見られます。

音作りでPABLOさんが重視しているのは「メリハリ」。静と動、太さと煌びやかさ、密度と抜けのバランスを感性で組み上げているのが彼の真骨頂です。こうした音作りは、単なる技術ではなく、「その曲で伝えたい感情」をいかに音に落とし込むかという、アーティストならではの視点によるものです。

比較的安価に音を近づける機材【LiSA・PABLO】

PABLOさんの音作りはプロフェッショナルな機材に支えられていますが、その本質を捉えることで、比較的安価な機材でも十分に再現が可能です。ここでは、初心者でも手が届きやすく、なおかつPABLOのサウンドに迫ることのできる製品を紹介します。

まず、PABLOさんが「紅蓮華」で使用したようなアンプ直結の歪み感とダイナミクスを求めるなら、BOSS Katana-50 MkIIが非常におすすめです。このアンプはチューブライクなレスポンスと幅広いEQ調整機能を備え、JVM410Hのような幅広いチャンネル特性を疑似的に再現できます。コストパフォーマンスも非常に高く、自宅練習から小規模ライブまでカバーできる万能機種です。

歪みエフェクターで代用する場合、JHS Angry Charlie V3はマーシャル系サウンドを忠実に再現するペダルとして評価が高く、PABLOのような中高域に粘りがあるディストーションを求める方に最適です。また、MXR Super Badass Distortionも、JVMのようなラウドな歪みとEQの効きが魅力で、初心者でも音作りしやすい設計です。

空間系をシンプルに再現したいなら、NUX Atlanticはディレイとリバーブを一台に集約した優れたペダルです。PABLOのように空間演出を最小限に抑えるスタイルでも、この一台があれば必要なスパイスを加えることができます。

テレキャスターやストラト系の音を目指すなら、Squier Classic Vibeシリーズは手頃な価格帯でありながら、きらびやかなクリーントーンやアタック感を再現可能。ピッキングニュアンスが重要なPABLOのフレーズにも適しています。

最後に、PABLOさんのように「倍音」や「サステイン」を重視するスタイルには、TC Electronic Spark Boosterが最適です。シンプルなコントロールながら、サウンドを前に押し出す力に優れ、白玉コードなどの伸びやかなパートに最適です。

| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| アンプ | Katana-50 MkII | BOSS | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | チューブライクな応答性と豊富なEQ調整。初心者に最適。 |

| ディストーション | Angry Charlie V3 | JHS | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | マーシャル系の粘りある歪み。中高域が強調されたトーン。 |

| ディストーション | Super Badass Distortion | MXR | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | JVM系の強い歪みに対応。EQの効きが良好。 |

| ディレイ・リバーブ | Atlantic | NUX | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | コンパクトに空間系を集約。最小限の空間演出に最適。 |

| ギター | Classic Vibe Series | Squier | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | テレキャスターやストラト系のサウンドを安価に実現。 |

| ブースター | Spark Booster | TC Electronic | Amazonで検索 | LiSA | PABLO | サステインと倍音を強調するのに最適。白玉コードに合う。 |

これらの機材は、1万円〜5万円程度の価格帯で揃えることができ、音作りの方向性を掴むには十分なクオリティを備えています。PABLOサウンドの再現に挑戦する第一歩として、ぜひ導入を検討してみてください。

総括まとめ【LiSA・PABLO】

PABLOさんのサウンドの本質は、ラウドロックの重量感とポップスの繊細さ、その両立にあります。「紅蓮華」をはじめとしたLiSA楽曲において、彼のギターは単なる伴奏を超え、物語性や感情を音に変換する重要な役割を担っています。

その音作りは決して難解な技術や機材の多用ではなく、「伝えたい感情を最大限に音で表現する」というシンプルな発想に根ざしています。アンプ直結で音の芯を作り、場面ごとにギターを使い分け、必要な倍音や空間をミックスで補う。これらの手法を通して、PABLOさんは一貫して「楽曲に奉仕するギタリスト」であることを証明しています。

また、彼のプレイスタイルや機材選びからは、メタリカやニッケルバック、小田和正といった異なるジャンルのエッセンスを柔軟に取り入れる姿勢がうかがえます。それらを消化し、独自の方法で再構築することで、日本のJ-ROCKシーンにおいて唯一無二の存在感を放っているのです。

今回紹介したような機材を揃え、EQやミックスにも工夫を加えることで、PABLOさんの音により近づけるだけでなく、「自分なりの解釈で鳴らす」喜びを味わうことができるでしょう。音作りの旅の中で、PABLOという存在が与えてくれるヒントは計り知れません。